平穏な定年生活を実現するためには、現役時代の地道な準備が欠かせません。

習慣を味方につけることが、定年準備成功への近道です。

「続ける仕組み」が定年準備に必要な理由

50代になると、仕事の重責と将来への不安が重なり、「やらなければ」と思っても、実際には行動が続かない…ということが多くなります。

私自身も、定年後の生活への漠然とした不安から、いろいろと情報を集めたり、このブログの執筆にチャレンジしたりと取り組んでいます。

しかし、気持ちが乗らない日も多く、思うように進まないことが正直あります。

そこで、以前このブログでもご紹介した「定年準備アクションリスト」を使って、やるべきことと進捗を見える化しています。

このリストは、準備の全体像を把握しやすくしてくれる心強いツールです。

ただ一方で、アクションリストを眺めながら「あれもこれもやらなきゃ」と思うことで、かえって優先順位がつけづらくなり、行動が止まってしまうというデメリットもあると感じています。

そんな中で私がたどり着いたのが、「定年準備アクションリスト」を活用しつつ“気分”や“やる気”に頼らずに行動を起こせる「続ける仕組み」をつくるという考え方です。

続ける仕組みの5つの工夫

①無理なく始める:「3分だけ」でOK

何事も最初が一番重いもの。例えば、運動なら「スクワット3回」、ブログなら「タイトルだけを考える」など、とにかく小さく始めることがコツです。始めてしまえば、案外そのまま続けられることも多いのです。

私はこの「3分だけ」の原則を、部屋の片づけにも取り入れています。

たとえば「今日はこの机の上だけ」「本棚の右端2段だけ」とエリアを絞り、始める前に“捨てるもの”と“整理するもの”をざっと分類してから手をつけるようにしています。

すると、作業のハードルが下がり、気持ちがスッと動き出します。思いのほか集中できて、予定より多く片づくことも少なくありません。

②記録して見える化:「やった証」がやる気を生む

メモ帳、付箋、スマホアプリ、カレンダー、どれでもOK。やったことを見える形で残すことで、“自分ってちゃんとやってる”という実感が持てます。見返すこともモチベーションになります。

以前の投稿でもご紹介しましたが、私は定年準備のいろいろな取り組みを「気づきノート」と名付けた1冊のノートにまとめています。電車の中や会社での朝仕事を始める前の少しの時間での活動を「気付きノートを」開き

まとめる訳にも行きませんので、そのような時にはスマホアプリや紙のメモ帳に書き込み、週末などに「気づきノート」にまとめています。

③時間と場所を固定する:「毎朝7時、出社前の喫茶店で」のようにルール化

人は「いつ」「どこで」を決めておくと行動しやすくなります。

たとえば「通勤前に10分ストレッチ」「昼食後に5分メモを書く」と決めるだけで、迷いなく動けます。これは“習慣”の自動化に近づく大きなステップです。

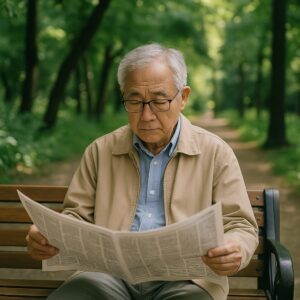

私は時間の固定化として予定のない土曜日と日曜日の朝のまだ家族が起きていない時間帯を定年準備や勉強の時間にあてています。休みの日もダラダラと昼間で寝ているということはなく、遅くても8時までには起きていますので、予定のない日にはある程度集中して取り組むことができます。

④他人を巻き込む:「報告する場」や「応援してくれる人」を作る

たとえば、SNSで「毎週日曜に進捗を投稿する」と決めたり、家族や友人に「今日やったらSMSするね」と伝えるだけでも、適度な責任感が生まれ、孤独な作業も誰かとつながることで続けやすくなります。こうした工夫が、継続するための仕組みの一つとして確かに機能します。このブログも、定年準備を着実に進めるための自分自身の取り組みを記録するものとして始めたもので、同じように定年後の生活に漠然とした不安を抱えている方にも読んでもらうことをもちろん意識しています。そうした読者を意識しているからこそ、定期的にブログを更新する必要性が生まれ、その更新のために定年準備の取り組みを自然と続ける流れが自分の中に生まれてきます。

⑤スマホ活用:情報の蓄積と振り返りを習慣にする

私自身、通勤時間などでスマホを見ていて「これは役立ちそう」と思った情報があれば、その画面をすぐにスクリーンショット。写真フォルダ内の「情報」フォルダに分類して蓄積しています。

私の定年準備の固定時間である週末の朝などにそれをまとめて振り返り、定年準備の行動アイデア出しに活用。

“ふとした気づき”を流さず残すことも、定年準備には大切な仕組みのひとつです。

おわりに:あなたの「続ける仕組み」、今日から始めませんか?

どんなに小さな行動でも、「続けられる仕組み」をつくることで、未来は確実に変わっていきます。

私もこれまで、何度も三日坊主になりながらも、今回ご紹介したような工夫を少しずつ取り入れてきました。正直に言えば、今も完璧に続けられているわけではありません。

気持ちが乗らない日、予定が詰まっていて手が回らない日、そんな日も当然あります。

でも、仕組みがあるおかげで、ゼロに戻ることはありません。小さくでもまた再開できる。ここが以前とは大きく違うところです。続ける仕組みを育てることで、気づけば「やらなきゃ」ではなく、「やっておくと気持ちいい」と思えるようになりました。

まるで無意識に息をするように、自然と体と心が“いつもの流れ”に乗るようになる――

そんな日が、そう遠くない未来にやってくると感じています。定年後の暮らしを充実させるために、今のうちから「続ける力」を育てておくこと。

それは、未来の自分への最高のご褒美になると、私は信じています。

コメント